에드워드 윌슨은 최근 국내에 소개된 <통섭>이란 책으로 더 알려진 듯하다. 그러나 그는 세계적인 생물학자로 많은 주목할 연구를 해 온 사람이다. 그 가운데 이 책은 그의 대표작으로 언급되곤 한다. 나는 지난 번 <신 지식의 최전선>시리즈를 읽다가 이 책을 알게 되었다.

이 책은 약 20여 년에 걸쳐 여러 잡지에 발표한 그의 에세이를 모은 것인데 이후 저술될 <통섭>의 기본적인 사유를 확인하게 해준다. 이 책에서 에드워드 윌슨은 자연과학과 사회과학이 서로 함께 가야 한다는 논지를 펼친다. 그 주요 이유의 하나가 인간은 사회적 동물이고 사회 관계의 영향으로 문화를 습득하는 것은 맞지만 그 전에 유전적인 요인이 특정 문화 쪽으로 경도될 가능성을 먼저 결정한다는 것이다. 그러므로 생물학적 수준에서 인간을 연구하는 것과 사회학적 수준에서 인간을 연구하는 것이 병행될 때 올바른 인간의 이해가 가능함을 말한다. 그런데 이러한 생각은 오해의 여지가 많다. 물론 에드워드 윌슨 본인도 유전자적인 성질이 사회적 행동을 결정짓고 다시 사회적 행동이 유전자에 입력되는 상호 영향을 언급하며 자신의 생각이 유전자적 결정론을 의미하는 것은 아니라 밝히고 있다. 그러나 가벼이 생각한다면 인간의 귀천이 운명적으로 결정되어 있다는 식의 생각, 폭력을 가져올 수도 있다. (니체가 히틀러에 의해 오독 되었던 것처럼) 나 역시 이런 위험성을 인정한다. 대부분의 위험은 단편적으로 생각한 오해에서 발생하지 않던가?

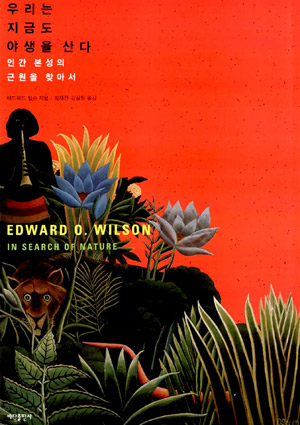

에드워드 윌슨이 자연과학과 사회학의 공진화(共進化)를 강조하게 된 것은 사회과학이 너무 인간 중심으로만 본다고 생각했기 때문이다. 즉, 그에 따르면 인간이 동물이라는 사실, 그래서 자연계의 다른 생물들과 함께 생각할 필요가 있다는 것이다. 그렇기에 이 책의 제목은 인간을 자연의 일부로 생각하는 에드위드 윌슨의 시각을 나타낸다. 게다가 이 책은 부제로 ‘인간 본성의 근원을 찾아서’라고 되어 있는데 이 역시 자연적 경험을 통해 획득된 본성들이 문명화된 지금까지 남아 있음을 말하기 위한 것이었다. (뱀에 대한 선험적 공포가 좋은 예다.) 그렇지 않기에 지구상에 일어나는 여러 폐해들, 자연적이라면 수천 년에 걸쳐 진행되어야 할 자원의 고갈, 환경의 변화가 인간에 의해 수십 년 사이에 일어날 수 있었다는 것이다. 이것은 생물학자자 자기 분야의 관점에서 세계를 진단한 것 정도로만 치부할 수 없는 설득력을 지니고 있다. 물론 최근 인간은 환경을 보존하려는 노력을 하고 있기는 하다. 그러나 세상에는 아직 인간이 명명하지 못한 수많은 생물체들이 있고 그들이 인간의 이기적인 목적에 의해 그대로 사라지고 있음을 생각하면 인간에 의한 자연 보존, 복원은 상당히 불완전한 일이다. 특히 아주 작은 수준의 미생물의 중요성을 인식해야 함을 주장한다. 그나마 에드워드 윌슨은 환경을 보존하려는 인간의 노력에 희망을 걸긴 한다. 그러나 이 책이 1975년부터 1993년 사이에 씌어진 것임을 생각하면 2009년 오늘 그의 생각이 어떤지 궁금하다.

사족 같은데 나는 이 책을 읽으며 인간이 자연을 마구 남용하며 그다지 큰 죄책감을 느끼지 않는 것은 서양의 종교와 그 문화 때문이 아닌가 생각이 들었다. 그것은 이 세상보다는 저 세상의 천국을 더 바라는 마음 때문이기도 하지만 무엇보다 신에게 선택 받았다는 선민의식이 크게 작용한다고 본다. 그러나 사실 생각해 보면 신은 자신이 만든 세상이 인간에 의해 파괴되는 것을 원하지 않을 것이다. 그것을 생각한다면 신을 믿는 사람이라면 무엇보다 지구의 내일을 생각해야 하지 않을까? 약간은 오늘을 불편하게 살더라도 말이다. 우리 한국의 경우 강박적인 개발 논리가 사실은 중요한 작은 생물들을 하찮게 생각하며 없애 버리고 있다. 최근의 4대강 정비사업 같은 토목 공사들이 그렇다. 그 자체가 어떤 경제적 득실이 있는지 모르지만 그 전에 그 사업이 너무나 인간만을 위한 것은 아닌지 생각해 볼 일이다. 작은 미생물이 사라지면 그 위의 먹이사슬 전체가 사라지는 것을 생각한다면 조금은 더 신중하게 고려할 필요가 있다.