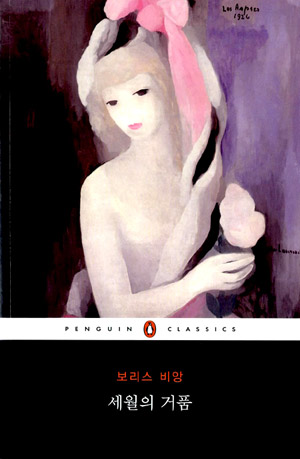

민음사 세계문학 전집을 읽는 중에 펭귄 클래식 문고가 눈에 들어왔다. 그런 중에 보리스 비앙의 이 책을 읽었다. 과거 프랑스어 공부를 할 때, 독해 실력을 늘리겠다고 이 책을 원서로 읽었던 적이 있다. 그런데 당시에는 줄거리를 따라가기도 벅찼기에 다른 내용을 생각하기 어려웠다.

내가 이 소설에 관심을 가졌던 것은 보리스 비앙이 재즈를 좋아했기 때문이다. 그는 직접 트럼펫을 연주했으며 현재까지 프랑스 재즈의 중요한 역할을 하고 있는 잡지 <Jazz Hot>에 평론을 쓰기도 했다. 그리고 클럽을 운영하기도 했단다.

작가 서문에서 보리스 비앙은 이렇게 말한다. ‘오직 두 가지뿐이다. 어여쁜 처녀들과의 사랑 그리고 뉴 올리언즈나 듀크 엘링턴의 음악. 그 나머지는 사라져야 할 것이다. 추하기 때문이다.’ 실제 소설은 이 문장을 그대로 반영한다.

먼저 소설은 재즈를 곳곳에 드러낸다. 그것은 주인공 콜랭이 사랑하는 클로에가 듀크 엘링턴의 ‘Chloe’에서 아이디어를 얻은 이름이라는 것, 그리고 소설에서도 직접 이 곡이 등장하기도 한다. 그 외에도 ‘Black & Tan Fantasy’같은 듀크 엘링턴의 곡들이 언급되며 거리 이름으로 루이 암스트롱이 등장한다. (이 거리는 실제 파리에 있는데 이 책이 씌어졌던 1946년 당시에도 있었는지 모르겠다.) 그런데 소설에 등장하는 재즈를 보면 스윙이 주를 이루고 그 가운데 듀크 엘링턴이 중심에 있는데 그 좋아하는 곡들이 연주보다는 오케스트레이션이 돋보이는 것들이라는 것이 특이하다. 당시 유럽에 재즈가 새로운 미국의 클래식처럼 엘리트 사회를 중심으로 받아들여졌다는 것을 생각하면 어느 정도 이해가 간다. 그렇다면 우리가 생각하는 재즈와는 다른 이미지로 재즈를 받아들였던 것은 아닐까? 이것은 소설에 재즈가 모던함의 상징, 감각적인 화려함의 상징처럼 자주 등장한다는 것을 보면 어느 정도 이해가 된다. 어쩌면 지금의 스무드 재즈처럼 받아들여졌을 지도.

소설은 경제적으로 부러울 것 없는 주인공 콜랭과 그의 아내가 되는 클로에, 그리고 콜랭의 친구 시크와 그의 여자친구 알리즈를 중심으로 진행된다. 20대 초반의 젊은이들이 등장하는 소설인 만큼 상당히 내용도 감각적이다. 하지만 전체적인 플롯은 고전의 양식을 따르고 있으며 비극적인 결말로 끝이 난다. 아무튼 네 젊은이의 삶은 소비적이다. 특히 노동을 인간성을 발현하지 못하게 하는 것으로 보는 콜랭의 시각은 당시에 대한 풍자인지는 모르지만 이미 그 때부터 젊은 층의 소비적 삶에 대한 동경을 생각하게 한다. 그런데 비교적 단순한 내용을 재미있게 만드는 것은 보리스 비앙의 (재즈적) 상상력이다. 그는 간단히 사물을 의인화한 표현을 사용하는 것에서 시작해 클로에가 폐에서 수련이 피어나는 병에 걸린다던가, 음악을 칵테일로 만들어주는 기계(이것은 실현 가능해 보이긴 한다), 햇빛 아래에서만 사는 생쥐, 클로에의 병과 콜랭의 재정상태에 따라 변화하는 방의 모양 등 현실을 상당히 환상적으로 만들어 나간다. 처음에는 인물의 심리적인 상태 혹은 그의 눈에 비친 세상을 말하는 것처럼 보였다. 하지만 갈수록 작가는 그것이 주인공들이 살고 있는 진짜 세상이라는 것을 말한다. 그렇기에 소설을 읽다 보면 팀 버튼의 영화와도 같은 느낌을 받기도 한다. 더구나 1945년 파리가 그랬던 것 같기도 한데 연두색, 흰색, 빨간색 등의 올을 즐기는 인물들의 차림이 이를 강화한다. 한편 이러한 환상성은 미래지향적이지만 그 미래라 할 수 있는 현재에서 보면 조금은 다른 방향이라 생각된다. 즉, 보리스 비앙이 꿈꾼 미래로 시간이 흘러가지 않았다는 것이다.

또한 환상 속에서 당시에 대한 어떤 비판적인 부분이 보이기도 한다. 그래서 이 세계가 1945의 다른 평행세계를 그린 것이 아닌가 하는 생각도 든다. 특히 그가 그린 직업의 비인간성, 그리고 부품화된 인간은 당시 사회에 대한 완벽한 풍자였다. 또한 화려한 결혼식과 초라한 장례식은 종교 비판적인 이미지가 강하게 담겨 있다. 그리고 시크가 철학자 장 솔 사르트르의 저서에 집착하는 모습은 지식의 잘못된 소비에 대한 단면으로 해설할 수 있을 것 같다. 처음에는 보리스 비앙이 장 폴 사르트르와 시몬느 드 보부아르를 싫어했나 싶었는데, 그래서 이리 썼나 싶었는데 실제로는 그렇지 않았다고 하니 그들의 철학, 저서가 잘못 이해되는 상황을 이야기한 것이 아닐까 생각한다. 아무튼 사르트르의 <구토>를 다양한 제목으로 패러디하고 후에 파르트르라는 철학자를 스타로 묘사하는 것이 상당히 재미있다. 아마 실제로 당시 사르트르가 그런 인기를 얻었기에 이런 팬덤 문화를 예견하는 듯한 상상이 가능했다고 본다.

이 책을 읽을 때마다 나는 책 제목이 ‘L’Ecume des jours 세월의 거품’이 아니라 ‘Les Jours d’Ecume 거품의 세월’이었다면 더 좋았겠다는 생각을 하곤 한다. 그러면 덧없는 당시의 풍경을 상상하게 하지 않을까? 물론 ‘세월의 거품’도 의미는 있다. 결국 모든 화려함을 잃어버리는 청춘의 이야기에 초점을 맞춘다면 말이다.